教育,是一种培养人的社会活动。它随着人类社会的产生而产生,随着人类社会的发展而发展。作为地方教育,它的发生发展既脱离不开全国社会发展和教育发展的大背景,更脱离不开当地经济、政治、文化发展对它的影响和制约。

天津,位于华北平原的东北部,海河流域的下游,北枕燕山,东临渤海,素有“九河下梢”之称谓。所谓“天津三卫前未有学”,是就天津市中心区的官办学校而言。而天津市现行行政区划内的各县,有的建县很早,教育的发生发展也相对较早,有的可上溯到魏晋时代,而且既有私学,也有官学。当然,天津作为一座城市,教育事业的蓬勃发展,还是始于明代。到清代,随着天津由卫变州,由州变府,也相继升为州学和府学,并另设天津县学。同时,天津的塾馆教育、书院教育也相继发展起来。到清代的乾嘉时期,天津的古代教育进入了盛期。开埠之后,随着社会的巨大变革和学堂大量出现,天津古代的旧式教育最终让位于近代的新式教育。

1904年,清政府颁行《奏定学堂章程》,创始了中国现代教育的第一个学制——癸卯学制之后,清代翰林院编修、学部侍郎严修于1905年在天津创办严氏女塾,3年后创办严氏女子小学,并设蒙养院和保姆讲习所,以蒙养院为实习场所,这同时也是我国首个民办幼教机构。

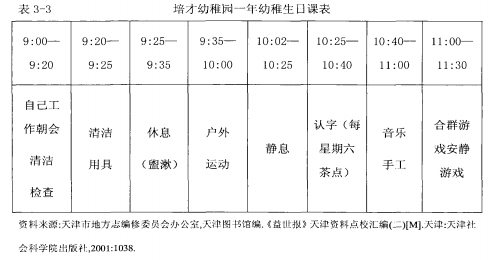

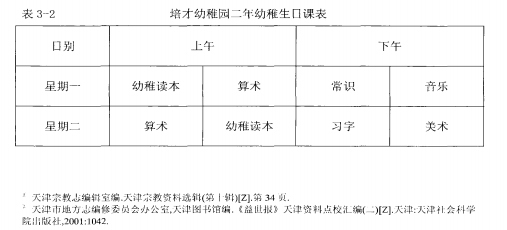

严氏蒙养院聘请日本大野铃子为教师,招收4岁~6岁儿童30人,均为严家近邻或亲友的子女。活动时间为上午9时至11时半。从日本购买钢琴、风琴、桌椅等,户外置有秋千、藤圈,室内有各种恩物。手工有编织、折纸、剪纸、粘土、画图。歌曲大部分是翻译日本的,故事有中、日民间故事。从初建到停办历时 20 年(1905—1925),前15年由保姆讲习所毕业生任教,后5年由严修的孙女严仁清主持,并改名严氏幼稚园,采用美国的教材和教法。

严氏蒙养院虽然存在很多弊端。具有严重的日本化倾向,在师资上直接聘请日本教习任教,蒙养院的设备、玩具也多从日本进口,教材也是从日本翻译而来的。 但是,严氏蒙养院作为我国近代第一所民办幼教机构,具有开创性的意义。它的创办开启了天津、乃至于我国近代民办幼稚教育的先河,推动了幼儿教育的发展以及幼儿师资队伍的建设。

1906年,普育女学的校长温世霖,在西门里板桥胡同火神庙募捐盖新校舍,增设蒙养院,由其夫人安桐君任院长。该院于19 11年改名为天津公立第一蒙养 院,时有职工2 人,男童13 人,女童 11人。

1908 年,私立朝阳观蒙养院成立,设在户部街。同年,官立第五小学附设蒙养院,校址在东南城角。这两所蒙养院的师资均为严氏保姆讲习所培养的毕业 生。

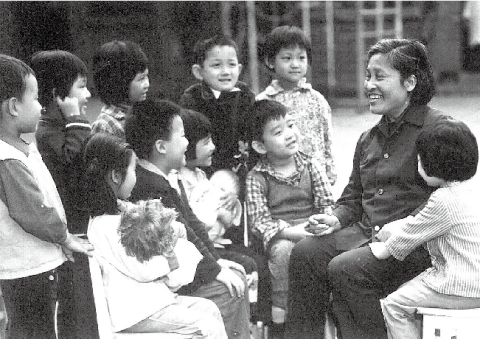

1927年,在车水马龙的天津法租界26号路,也就是如今的和平区滨江道上,坐落着一座小学学校。这所学校由小学及其附属幼稚园构成,名字叫做天津市私立培才小学。它是如今的天津市和平区第十一幼儿园的前身。1937年秋天,培才小学幼稚园招收幼儿51名,小学部招收学生280名,有教职工17名。一个小小幼儿园的诞生,竟为天津播下了一颗矢志不渝的幼教火种。从此,和平十一幼见证了天津幼教百年沧桑巨变,从此,和平十一幼砥砺名行,开启了九十年幼教之路的寒来暑往与风雨兼程。

上世纪50年代初,当时的培才、圣功、政德三所教会小学附属幼儿园被收归国有,同时进行了合并,和平区第十一幼儿园的雏形也由此产生。

1956年9月,合并后的幼儿园正式更名为天津市第二十三幼儿园。同年11月更名为和平区第一幼儿园。1969年,和平区第一幼儿园与当时的和平区第十一幼儿园合并,成为了和平区第一幼儿园。1978年,历经几次更名迁址的幼儿园最终更名为和平区第十一幼儿园,迁址到今天的长沙路上。

当中国近代幼儿教育走过一百多年风雨历程的时候,和平区第十一幼儿园继往开来,创造新的辉煌,让几代人为之努力的幼儿教育焕发新的青春!透过岁月的光影,和平十一幼的幼教前辈们用润物无声讲述着一个又一个“教育的极致就是爱”的故事。这里有深厚的文化底蕴,传承着崇尚师德艰苦创业的优良传统;这里有浓郁的时代气息,彰显着与时俱进的开拓精神。历久弥新,在这里创造出了天津市乃至全国的十一个第一,使和平十一幼成为中国幼教改革的先锋。

伴随着天津经济的快速发展,经历了历史与文化洗礼的十一幼人又在新的征途上开始了超常规、跨越式发展,为了切实办出中国人满意的学前教育,让更多的孩子受益,飞翔了90个年头的和平十一幼,如今已赫然实现了教育集团化,由她示范引领的华夏未来幼教集团足迹遍布天津市12个区,拥有23所幼儿园和千余名教职工,在园幼儿已达6千余名。